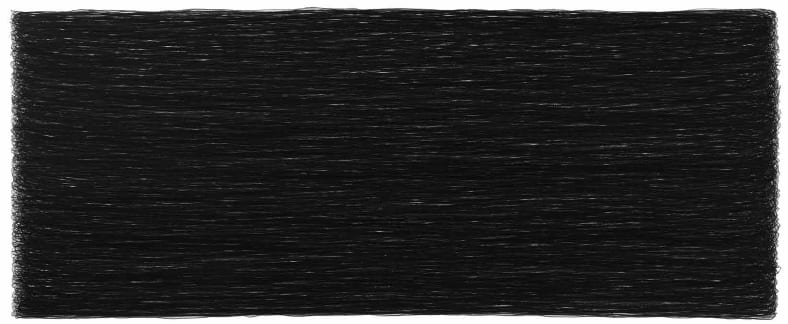

石晉華|走筆#50 |綜合媒材|鉛筆、大張雙宣、玻璃瓶| 102.8°—233cm、6.5°—6.5°—8.5cm(玻璃罐)、41°—28.5cm(文件)|高雄市立美術館典藏

陳丹青在2015 年的網路節目「局部」(第五畫: 巴黎的青年)中曾經說到:「每一種藝術都有它誕生的時刻,都有它生長、生成的那麼一個階段性的靈光,你可以叫那個是文化土壤,你也可以叫那個是時代的氣氛。但是這個靈光一閃過後,一去不復返。……我們每個人每個畫家,其實都有過自己的 靈光,一閃而過,一去不返,但是我們很少有人會用作品留下那個時刻,而且做得非常真實、非常自然。」陳丹青在影片中的敘述,是為了介紹早 逝的法國畫家巴齊耶(Frédéric Bazille, 1841-1870) 在1870 年創作的〈孔達明街的畫室〉(或稱巴齊耶的畫室),在這間光線明亮又溫和的畫室,一幫青年畫家或站或坐,或閒談,或討論繪畫,或彈奏鋼琴,巴齊耶用乾淨的顏色與含蓄的筆觸,表現出他 們(包括他自己)的開朗與自信。陳丹青認為,他彷彿透過這幅畫,看到印象派「誕生的時刻」。每次在影片中看到這段話,我都有種莫名的感動,也 使我想起藝術史上許多的人與作品。 誠如陳丹青所說,藝術家很少用畫面直接去紀錄 「靈光」出現的當下情景,但藉由「神入」的方式, 後人依然可以想像每一個看似平凡、卻深藏開創性 力量的不朽時刻。1954 年,56 歲的退役中將余承堯,在經歷商場的失意後,為了「消遣」開始用毛筆作畫。起初他曾試著臨摹傳統的山水畫稿,但很快他就對《芥子園》一類程式化的筆法感到興趣缺缺,於是記憶中家鄉故土——福建永春的山川成為他胸臆中最堅實而多變的粉本。當他決定把故鄉畫在宣紙上的那一刻,儘管最初可能自己也沒有想得很清楚(例如畫風與藝術追求之類的東西),但那就是屬於余承堯的靈光。這道靈光讓一位在現實世 界看起來如糟老頭子的普通人,在幾乎無名無利的 狀況下,一畫就是三十多年,最後成就余承堯可能 一點也不在乎的「余承堯傳奇」。

說余承堯是繼黃賓虹之後最偉大的中國山水畫家,我認為一點也不為過。 把時間推回到一千五百年前,北魏末期至西魏初的敦煌,絲綢之路上的重要中轉站,同時也是西域中亞文明與中原漢文化的衝突與融合地帶。當時的莫高窟(以敦煌249 窟最為典型),出現一種新形態的佛窟壁畫風格,也就是畫面仍以佛教固有題材——如佛陀說法圖、佛本生故事、菩薩像、飛天等占據主要位置,然而大量的漢民族元素、特別是古代墓葬藝術中常見的西王母、東王公、風伯、雨師、雷公、電母,乃至龍、鳳等各種神獸,開始穿梭於佛教題材以外的許多壁面空間,進而形成佛、漢圖像混雜之勢。更有意思的是,當時的畫工在描 繪佛陀、菩薩與飛天時,保持了明暗對比強烈的來 自中亞的凹凸畫法,但在處理漢人墓葬題材時,卻 使用中原傳統的飛揚流暢的線描畫法(類似西漢洛陽卜千秋墓室壁畫,以及十六國時期酒泉丁家閘5號墓壁畫)。這種在題材上與繪畫語言上既矛盾對立又能統合不悖的佛教壁畫風格,是敦煌藝術一千 年發展史上最有生命力的階段,也是敦煌「本土化」 畫風的起點。時至今日,我們對於此風格形成的因 素只能進行推論,它可能是受到大量漢人移民或漢 人統治階層文化意識及審美品味的影響,也可能是 當時修行人與信眾在儀式上的實用需求,抑或民間 畫工呼應時代氣息的神來之筆。無論如何,當畫工 們用不同的技法把諸佛菩薩和西王母畫在一起時, 就已成就屬於敦煌莫高窟的藝術靈光。

1994 年10 月14 日,一位來自臺灣的青年藝術家在洛杉磯的加州大學爾灣分校就讀研究所。多年前, 他的大哥送了一支簽字筆給他。他帶著這支筆旅 行、思考,用這支筆寫過計畫書與日記,也畫過許 多草圖。而那一天,他發現簽字筆的黑色墨水愈來 愈少,線條斷斷續續。他意識到,如果把一支筆視 為一個生命,那麼當它再也無法留下任何痕跡的時 候,這支筆也就即將走向生命的終點。為了見證這 支筆的最後的時光,藝術家拿了一張白紙,開始奮 力的畫出線條,漸漸的黑色線條布滿整個畫面,交 織成一面混亂、破碎而又充滿著複雜情緒的網。這 幅看似無意義的抽象塗鴉,就是〈走筆〉第1 號, 而那位在無意中發現「筆即生命」這一概念的藝術 家,即後來做出臺灣觀念藝術典範之作〈走鉛筆的 人〉的石晉華。 早在赴美深造之前,石晉華就已經是非常成熟的藝 術家,他在大學時期畫了許多帶有濃厚自傳色彩的 素描,掙扎而顫動的筆觸,強而有力地鐫刻出一幅幅壓抑苦悶的畫作。大學畢業後不久,1992 年他則在臺北市立美術館,以觀念、裝置、動力、互動等當時仍非常新潮的藝術形式,發表了「所費不貲」 個展。關於石晉華的早年之作,其實重要性並不亞於後來的〈走筆〉系列,但礙於行文的順序,容我 後續再深談。我所要強調的是,出國前與出國後的 石晉華,在作為「人」活著的根本信念與價值上, 究竟有何本質上的差異?最終造就他在面對油盡燈 枯的一支筆時,能在平凡無奇的時空環境裡,發現 屬於他的靈光正照向其藝術之路。我認為石晉華到 美國之後,因緣際會接觸到佛教,並且由天主教改 信佛教, 是最大的關鍵因素。 在佛教的核心觀念裡,每一個生命都是平等的,每 一個生命也都經歷了無數次的輪迴而「再來」到這個世界。每一次的輪迴,都是因果業緣聚合的產物, 也都必須經歷生、老、病、死,或者成、住、壞、 空的痛苦過程。

認識到輪迴的本質為苦,佛陀作為 一位教育者,他提出「出離心」為佛教最根本的思想。所謂出離,即徹底擺脫六道輪迴,最終獲得究 竟的解脫。那麼要想出離,首先必須體認到,現世所擁有的一切,包含身體、財富、名望、親情、友誼,乃至快樂或悲傷等,其實都不是真實而永存的。 既然眼前掌握的這一切,都是不斷變異的、虛幻的、 稍縱即逝的,作為佛教的修行者,則將輪迴的每一 世,視為一齣齣的劇目。舞臺上的布景、道具不屬 於「我」,舞臺上表演著喜怒哀樂、悲歡離合的角 色也不是「我」。如果把舞臺上的所有東西當真, 把舞臺上的我當成真我,那麼這就是佛教所說的 「迷」,因為迷了,所以無法擺脫業力的牽扯,也 就會無止盡的循環在六道之中。從出離心的觀點來 面對現實人生,似乎一切都是不重要的,然而佛教 卻又對現世並不採取極端的消極主義。輪迴雖苦, 世間雖虛假,但每一世輪迴都像是一次次功課或考驗,在舞臺上該扮演什麼角色就認真扮演,卻沒有 真的起心動念, 這才是真正的修行,也才能達到所 謂究竟的解脫。 正是基於上述的佛法概念,當石晉華把一支筆的殘 存的墨水視為生命的最後痕跡而奮力畫出時,他就 已經意識到每一支筆都可以留下或相似或截然不同 的「歷程」,而每一支筆都代表一個生命的一世輪 迴。若非佛教信仰體系的洗禮,筆的意義與意象, 筆與石晉華之間的關係,不可能如此豐富而深刻。 在〈走筆〉第1 號時,石晉華是那支筆的摯友,兩 者相濡以沫,在異國的孤寂歲月中彼此勉勵。等到 那支筆終得先走一步時,石晉華成為往生過程的見 證者。而在2006 年以後開枝散葉的一系列〈走筆〉, 石晉華讓筆成為行者,他自己則隱身為筆的「行 為與文件助理」。

當觀眾以為自己看到一幅幅藝術 家石晉華創作的鉛筆畫(少數是炭筆或色鉛筆) 時,其實在石晉華的觀念裡,那些似乎像是繪畫的 畫面,本質上都是此生輪迴的紀錄,是一方視覺化 的墓誌銘。那一支支筆,有的一生平凡而淡泊,有 的激情昂揚,有的深沉厚重,有的不斷在困境中尋 求光明的出口,也有的從封閉或徬徨中逐漸迎向疏 朗自在的格局。有多少種生命的樣態,就可以有多 少種〈走筆〉,雖說石晉華只是一位助理,但誰又 能保證他的累生累世,不也經歷過這無數支筆的各 種痕跡?扶持著行者(筆)走過一世世生命流轉的 石晉華,藉由這種介乎儀式與繪畫之間的行為,終 於把無數他人的命運,轉化並融入到自己的修練之 中。或許他背後的終極追求,正是企圖達到那「他 即是我,我即是他」的無我也無他的圓滿成就。 回到1994 年,石晉華在幾乎是無意間偶然做出〈走 筆〉第1 號之後,接著他開始用全新的筆,走出第 2 至第5 號的〈走筆〉。對我而言,〈走筆〉第一 號是靈光出現的瞬間,當下石晉華就應該已經意識 到,某種深厚的創造可能性在召喚著他,只不過他 一時之間還無法決定最適切的形式語言,去容納那 道靈光所賦予的巨大的內容。所以他沉澱了,沉澱 的過程即〈走筆〉2 至5 號,至今他似乎沒有公開 展示過這4 件作品,可以想像4 件作品都具實驗 性質,是藝術家在梳理創作思路的產物。1996 年 3 月,〈走筆〉的一閃靈光終於化為宏闊史詩。當 時還在美國念研究所的石晉華,於加州大學爾灣分 校藝術系工作室中庭的綠茵上,靠著後方建築的支撐,樹立起一面近10 公尺長的橫幅白底木板牆 (244×976cm)。他在這面白牆前,從左到右再由 右至左反覆且分多次行走,行走的同時用鉛筆抵在 牆上畫出水平的線條,隨行走次數增加,牆面也由白轉灰,然後漸深漸重,最後成為一面由無數鉛筆線積累疊壓成的深邃透亮的黑牆。

石晉華為這件本為〈走筆〉第6號的作品,取了一個如今已成為他 個人代名詞的名字——〈走鉛筆的人〉。在執行此作時,石晉華定下許多「規範」,這些規範的強度與嚴肅性,使〈走鉛筆的人〉真正觸及深層次的修行儀式行為,同時也把石晉華個人克服身體狀況的 高度意志力涵蓋在觀念之中。 先從牆面的形式上來說,為何選用高度為8 英尺的木板?那是因為以石晉華的身高,當他墊起腳尖並將手臂伸至最高時,他手中的鉛筆筆芯剛好可以觸及的最頂端的位置,正好是8 英尺左右。而他每一 次「行走」,都嚴格依照事先劃定好的6 分之一段 的高度, 即約莫40 分公分的上下範圍進行走筆。 如此我們不難想見,石晉華在處理中間的上下兩段時一定較為輕鬆,至於上方中間段與下方中間段勢 必要辛苦些,到了最上方與最下方,一個是要把身 體盡量向上延伸,另一個則幾乎得以「蹲走」的方式貼近地面前進,如此對於體能的劇烈消耗,以及對肌肉耐力的考驗與關節的支撐力等,自然都是極大的考驗與負擔。

這裡要提到〈走鉛筆的人〉在觀念藝術語言上的另一個重點,也就是「規範」與「紀錄」之間的嚴密關係。舉例來說,石晉華在白牆面前,不僅僅是用鉛筆走出線條,他同時口中還不斷唸誦引自《華嚴經》的懺悔偈。為了把走筆過程中的每一句懺悔偈完整記錄,石晉華將小型麥克風固定在嘴上,並用黑色膠帶把整個嘴巴與麥克風封住,麥克風的收音線則延伸至他手臂上的一臺錄音機,錄音機同樣以黑色膠帶固定。他每一次執行〈走鉛筆的人〉的時間長度約為2 小時又15 分,這也是根據紀錄條件所制定的規範,因為在石晉華留學美國的1990 年代,當時的空白錄影帶所能錄製影像的長度,基本就以2 小時又15 分為標準。每當鉛筆牆正對面的助理按下錄影鍵,就如同修行人開始做功課的「打板」聲響一樣,錄影啟動,那麼這一節的行走與唸誦就必須堅持到2 小時又15 分,中間不能暫停或休息。除了牆上的鉛筆線條、懺悔偈錄音,以及行為過程錄影之外,石晉華連消耗掉的鉛筆屑與黏在身體上的黑色膠帶都不放過,堅持全部都要完整記錄下來。他將一臺電動削鉛筆機固定在左手臂,方便隨時將鉛筆削尖,削鉛筆機的鉛筆屑收集盒因為容量不夠大,無法容納2 小時又15 分走筆所產生的大量鉛筆屑,所以石晉華改以塑膠袋直接封在削鉛筆機的筆屑排出口,每次走完一遍,便會收集到滿滿一袋碎屑。

我無法確定石晉華在構思〈走鉛筆的人〉之初,是否已將作者形象所能賦與的多重意義考慮進去。但那被膠帶纏繞的雙臂,固定在身體上的機器,以及連接在機器上牽繫著身體的麥克風線與電線等,對我而言都是病人或病苦的象徵。被封住的嘴巴,則像是修行人在行禪或繞佛時,胸前常掛著的一方「止語」的牌子,那是在告訴觀看或路過的人,行者正在修行,旁人切勿打擾。至於石晉華走動的範圍,被限制在牆面寬度的10 公尺之中,左右兩邊雖是空曠的草地,卻好似立起兩堵無形的高牆,讓他不斷碰壁,也不斷重複折返。在正前方錄影機的攝錄(也像監控)下,石晉華又像是監獄中正在放風的囚犯,看似行動自由卻絕不逾越「邊界」。對於佛教的修行而言,我們每一個人都是身帶病苦的。《地藏菩薩本願經》嘗言:「是諸眾等,久遠劫來,流浪生死,六道受苦,暫無休息。」《佛說八大人覺經》也說:「多欲為苦,生死疲勞。」其實不只是人,六道中的所有眾生,哪一個不在受病痛之苦,這病痛有現世的生老病死,更有六道輪迴本質即病苦的無窮無盡之大苦。問題是誰把眾生限制在六道裡面?是諸佛菩薩嗎?造物主嗎?魔鬼嗎?其實都不是!佛經上講得清清楚楚,是六道眾生自己的念頭,自己的欲望與執著,自己的貪、嗔、癡所造作的無量業障,把自己一次又一次拉往六道輪迴。六道看似無限大,但實際上卻何其小,它只是心念與業力變現的囚牢,把我們壓縮在無限窄小的空間。心念與業力在哪?我們似乎看不到也摸不著,但它們又如此堅固而難以摧毀。正因六道是無形的監牢,當中所有眾生無有不負罪業者。佛陀教導佛弟子,要出離六道輪迴首先必須認識自己有罪的實相,而真誠恭敬地懺悔是消除罪業的根本法門。

對於17 歲即罹患幼年型糖尿病的石晉華來說,在如此青春年少欣欣向榮的年紀,就要面對身體再也無法產生胰島素的病苦。為了活下去,則必須嚴格控制血糖的指數,養成隨時記錄的習慣,而一次次將針頭扎進自己的皮膚,無論是為了測血糖或施打胰島素,早就成為他此生至死方休的功課。罹病之初,石晉華曾極度自怨,一時無法接受的情緒,讓

他痛苦憤怒,也讓他因懼怕旁人異樣的眼光而變得自卑且封閉。在絕望而沒有出口的困境之中,藝術的出現適時提供他宣洩情緒的管道。石晉華在就讀師大美術系時期,畫出許多幅情感真切而富有自傳色彩的素描。如監牢系列中的〈高牢〉、〈囚——今之往昔〉,畫的都是人被囚禁在單調而灰暗的空間,卻試著以反省、沉思、冥想,超越肉身之受限,達到心靈昇華的一種狀態。病房系列中的〈新的開始〉,則描繪一位病人坐在病床上休養,他下半身蓋著被子,眼睛望向右側,剛好是病床與被子垂下的邊緣,離開病床似乎是新的開始,但在畫面上又像是懸崖般難以跨越。病人的左手邊還是病床,床與被子卻似了無終點般向左側延伸出畫面。不管向左或向右,希望的感覺都很微弱,無止盡的病痛是已經走過的人生,也是不可避免的未來,「新的開始」並非沒有病苦,而是用坦然的心態去面對自己,這幅素描也是石晉華對自身要堅強存在的一道無奈的提示。至於一系列〈無頭的走索者〉,則直接畫出石晉華與糖尿病之間的關係。食物會導致血糖上升,運動與胰島素讓血糖下降。為了保持健康,讓血糖指數維持在正常範圍,石晉華必須在進食、行走以及打針之間反覆尋找平衡點。一但失去平衡,高血糖會造成各種併發症,低血糖則會瞬間致命,於是他必須活得像一名走在鋼索上的人,無時無刻都戰戰競競,一點也大意不得。至於走索者何以無頭?我相信這是一種隱喻,來自於石晉華對低血糖的恐懼。人一旦進入嚴重低血糖狀態,身體便會依照血糖低至臨界值前的最後一個指令瘋狂執行,如果他正在走路,便會愈走愈快,甚至紅燈與來車都會視而不見,理智在此時已發揮不了作用,那麼裝載腦袋運作的頭顱被畫家省略,似乎就很合理了。

從嚴重低血糖至休克昏迷,往往只要幾分鐘時間,那種命懸一線的危急驚險,非親身經歷恐怕難以感同身受。對於石晉華而言,那不但是他的經驗,也是他每天都要努力避免發生的實際課題。值得注意的是,石晉華早期素描創作中一再出現的病人、囚犯與行走者的形象,這些看似截然不同的身分,終於經由佛法的梳理,觀念藝術的轉化,成為〈走鉛筆的人〉裡面三身完滿合一的修行人。累生累世的輪迴,累積了無量無邊的罪業,懺悔是在消除罪業,逆境的考驗與病痛的折磨又何嘗不是?成為佛弟子的石晉華,已能對自己這一世的身體狀況較為處之泰然。人身難得,佛法更是難聞。既然得人身又聞佛法,那麼作為一位藝術家,在把藝術努力做好的前提下,進而將佛教的修行融入生活與藝術的一切細節,如同念佛人行、住、坐、臥、吃飯、幹活,念念都沒有離開阿彌陀佛一般,「藝術即修行」正是石晉華應該依止的根本法。回到前面提過的40 公分高度分段走筆,為何他要嚴格執行此一勢必造成自己極為辛苦的的規範?

我認為石晉華是在向苦行致敬。許多有大成就的修行人,儘管最後證悟並非依靠苦修,但他們都曾經經歷苦修的過程。就連釋迦牟尼佛,都必須經過六年「日食一麻一米」的極端艱困的生活,密宗噶舉派上師密勒日巴亦曾身受恩師馬爾巴無數次嚴酷的折磨。他們接受的考驗與磨難之劇烈,從今天的眼光看來幾乎是不可思議的,但若非碰觸到生死極限的邊界,忍常人之所不能忍,他們修行又何以能一世成就?當然,世尊是再來人,密勒日巴大概也是,他們修苦行可能只是在表法,為的是讓還在癡迷的我們覺醒。那麼,苦行表法的重點,應該就在於這是消除業障最有效快速的方式。從1996 年3 月19 日第一次執行〈走鉛筆的人〉,到2015 年12 月14 日的最後一次為止,石晉華在這面牆前無止盡地行走、畫線、懺悔,這面牆也跟著他漂移,從洛杉磯到臺北,從臺北到北京,然後又到臺中,最後在他的故鄉高雄畫下終點。橫越大半個地球的行旅,跨過20 年從青年至中年的光陰,前後60 次的走筆,上百小時的喘息聲與懺悔偈,這是量變造成質變的觀念藝術史詩,也是至為深刻悲切的修行紀念碑。我好幾次親臨現場觀看〈走鉛筆的人〉,站在這面沉默的鉛筆牆前,人會不由自主地安靜下來。由於無數次銀黑色線條的堆疊,那一面深黑早已閃爍含蓄溫潤的光澤。那光澤是石晉華拖著病軀與囚身,以手中握著的一支支鉛筆所勉力懺悔出來的生生世世業障之牆的反光。在反光的映照中,我在黑牆深處看見自己的形象依稀晃動。業障未消盡,本來面目永遠不會清晰。這或許是石晉華給所有觀眾、也是給他自己最深情的提醒。

石晉華讓〈走鉛筆的人〉永遠停止在60 次,這個數字剛好是天干地支一甲子的循環,具有一定文化意義上的完整性。但對我來說,就算他少走幾次,或者再多走幾遍,這件作品不朽的藝術史地位,也都沒有分毫影響。從修行的角度來看,除了極少數上上根性的人,能夠以頓悟的方式即生成就,其他絕大多數的平常人,都要依靠按部就班的程序,如走臺階登高般一步步慢慢增進自己的修學次第。〈走鉛筆的人〉在形式與執行方法上的重重規範,固然有助於提煉出高強度的藝術精神性,但若類比於修行,它更像是專為虔誠初學佛者設定的紮實基本功。人到中年的石晉華,仍然以走筆作為藝術與修行二者合一的主要實踐手段。然而,他愈來愈懂得恬淡自適之美,也更加明白心與手的放鬆,才能讓這條路走得最遠最深。2012 年,石晉華獲邀至彰化師範大學美術系擔任駐校藝術家期間,提出了一件視覺上類似〈走鉛筆的人〉、但在內容與心境上又相當不同的巨作——〈行路一百公里〉。先說相像之處,〈行路一百公里〉與〈走鉛筆的人〉一樣,都是由石晉華手執鉛筆,然後一邊走路一邊在牆面畫出線條,兩件作品也都是分多次執行,隨走筆次數增加,畫面由淺漸深,最後也都積累為一整片深而發亮的銀黑。

至於不同之處則甚多,第一是承載線條的媒材,〈走鉛筆的人〉為八片木板釘合、並以石膏打底劑刷白的大面白牆,〈行路一百公里〉則選用現成的白色麻布固定於牆面,麻布比起木板感覺較柔和,畫面也因為沒有接合線而更為連貫。第二點則是對於「行者」的紀錄更完整的追求,行者之所以能行,不斷跨出的腳步自然是重點,〈走鉛筆的人〉最初於草地上製作,對於腳步並無紀錄,但在〈行路一百公里〉,石晉華準備了兩卷近十公尺長的大小相同的白色畫布,一卷在牆上,另一則平放於地面,地面的那卷即專為留下一百公里足印設置的文件。第三點為規範的移除,在〈走鉛筆的人〉的執行過程裡,石晉華嚴格遵守許多規則,如前面提過的每次只針對40 公分的高度走筆,每次走筆皆依錄影帶容量而定在 2 小時又15 分左右,以及雙臂各固定一臺錄音機與削鉛筆機,口中不斷誦唸懺悔偈,還有他總是赤裸上半身如一苦行僧艱苦勞動等等;上述這些似乎牢 不可破的規條,到了〈行路一百公里〉時幾乎都解放了。〈行路一百公里〉唯一且最重要的規則,便是行者要拿著鉛筆走完整整一百公里,至於每次走筆目標多遠,則是石晉華自己決定。也正是由於條件限制的放寬,石晉華在面對〈行路一百公里〉時所呈現的狀態,是較為愉悅疏朗的,自在的心情也讓線條自由流暢起來。在〈行路一百公里〉的影像紀錄中,石晉華手中的筆時高時低,圓潤的弧線隨身體上下擺動而緩緩流瀉,他似乎在有意無意間, 讓這一百公里的線條交織成大海的波浪,波浪一層 一層前進,又一層層退去,進退之間變化萬千,卻又似亙古以來一直如是 存在的一片靜海。每當筆心耗盡,於此作中已不再打赤膊的石晉華, 他穿著平常逛街也會穿的襯衫,很輕鬆地用刀 片削去木頭,讓筆心再次露出,他的動作就像去寫生時那樣自然、平 凡。

我想我終於明白, 其實〈行路一百公里〉 是一種境界的超越,而非〈走鉛筆的人〉的改版。當石晉華經過〈走鉛筆的人〉那樣沉重的苦修,他早已完成階段性的 修行功課。修行當然還是要繼續,但考過初級考試的學生豈有反覆報名初級考試的道理?同樣是走筆,同樣是修行的紀錄,也同樣是生命的刻痕,但 〈走鉛筆的人〉是在修懺悔,而〈行路一百公里〉 卻像是業障減輕後「身心平和自在」的一次緩步徐行。最終,歷時6年,經過27 次、分別於彰化師大、 高雄市立美術館以及香港巴賽爾藝術博覽會執行的走筆,〈行路一百公里〉終於也邁向終點,成為一頁歷史。或許有人會認為,〈行路一百公里〉還是不如〈走鉛筆的人〉那般深沉感人,但各位不妨想想,為何我們要拿自身對於藝術家「石晉華」這個名字的既定印象與期待,要求年近五十的石晉華必須要複製三十出頭歲的苦悶與徬徨呢?又有多少藝術家就是為了符合社會世俗期待他們重複自己的經典,最後自欺欺人而變得空洞無比呢?修行人要如實面對自己,修行人做藝術亦該真誠表現自己的真實狀態。〈行路一百公里〉的好,在於此,石晉華自然也是。

綜觀石晉華的走筆藝術,〈走鉛筆的人〉與 〈行路一百公里〉無疑是大山, 是巨碑, 但不代表其他小件的〈走筆〉便無可觀之處。例 如〈走筆〉第50 號,石 晉華共用三支筆,走完黑色水平線多層重疊的 畫面。如果一支鉛筆為 一世輪迴,那麼三支筆就可能是一個生命的三世輪迴,然而,作為行為與文件助理的石晉華 卻一直沒變,也就是說在作品中,他跟隨著一位行 者,也一同輪迴三世。這在佛教的概念或歷史記載裡,多半是修行有成就的弟子,方有此能力發願好幾世陪伴、侍奉上師。如此具有深意的隱喻,為〈走筆〉第50號的精彩之處。另外像〈走筆〉第163 號, 石晉華與他的行者,一起走向西藏的聖山岡仁波齊 峰,他們試著登上主峰,從平地到山谷,沿溪床至高丘,在稜線上,在峰頂,在雲邊,一路上每經過 一段里程,他們便彼此以詩歌的形式互問互答,互 相關懷勉勵,那些真摯的文句富有浪漫主義色彩, 那可能是我在「觀念藝術」框架中讀過最優美動人的詩篇,而縈繞在文字前與後的那些線條,那繞山朝拜的步履,又是這麼自然且變化有致,讓人有讀 不盡、望不透的身臨其境之感。 這篇文章以「靈光」為出發點,本想將石晉華豐厚 藝術創作體系的兩大靈光論述清楚。其一當然是上面提到的走筆的靈光,這道靈光讓他對內深掘與自省,最後走出佛教修行與觀念藝術共存的宗教藝術之路。對內的覺醒有多深,對外的批判手筆就有多恢弘強烈,這才是完整的石晉華。

回到1990 年代, 臺灣社會剛剛解嚴未久,政治與文化的意識形態在 經過長久壓抑後終於爆發。如1991 年在《雄獅美術》 掀起的美術本土意識論戰,當中涉入的作者之眾, 本土派與留洋派、國際派彼此陣營間批判的火力之兇悍,文風之辣,以及延續的時間之長,大概在臺灣美術界不但空前且很可能絕後。這場激烈的論戰,揭示藝術本土化浪潮的高峰已經到來。可正是在這樣一個人人選邊站、人人擁抱意識形態,並且藝術家紛紛自願插圖化作政治宣示的混亂場面裡, 石晉華卻用他在北美館的個展《所費不貲》,提出了對於「框架」、藝術神話與價值形塑這一整套知識權力結構的質疑。他的質疑,是拒絕簡化的自持, 是90 年代一道罕見而孤獨的光影。對我而言,《所費不貲》雖是石晉華師大美術系畢業的初出茅蘆之作,雖然當中的許多作品在形式語言上都略嫌粗糙而帶有學生的草氣與土氣,但那整個展覽所散發出的眼光的犀利與思想的敏銳,以及那種無畏權威的 、青春與直接,都無疑已樹立起超越那個時代格局的 典範。若說第一件〈走筆〉是靈光,那《所費不貲》 與之相比,其實一點也不遜色。關於《所費不貲》 及其後續開枝散葉,我當然可以無止盡的寫下去, 但現實上我已超出篇幅太多,只能期待日後另闢篇幅討論。 一位好的藝術家,往往不是三言兩語能講清楚,也往往不是幾個簡單的概念就能涵括。我感覺我已費盡筆墨,但卻還有很多該談而未能談到的作品。這就是我寫石晉華最終的感想。

左:石晉華早期素描作品,〈無頭的走索者-1〉,1989.02.22(提供:石晉華)

右:石晉華早期素描作品,〈新的開始〉(提供:石晉華)